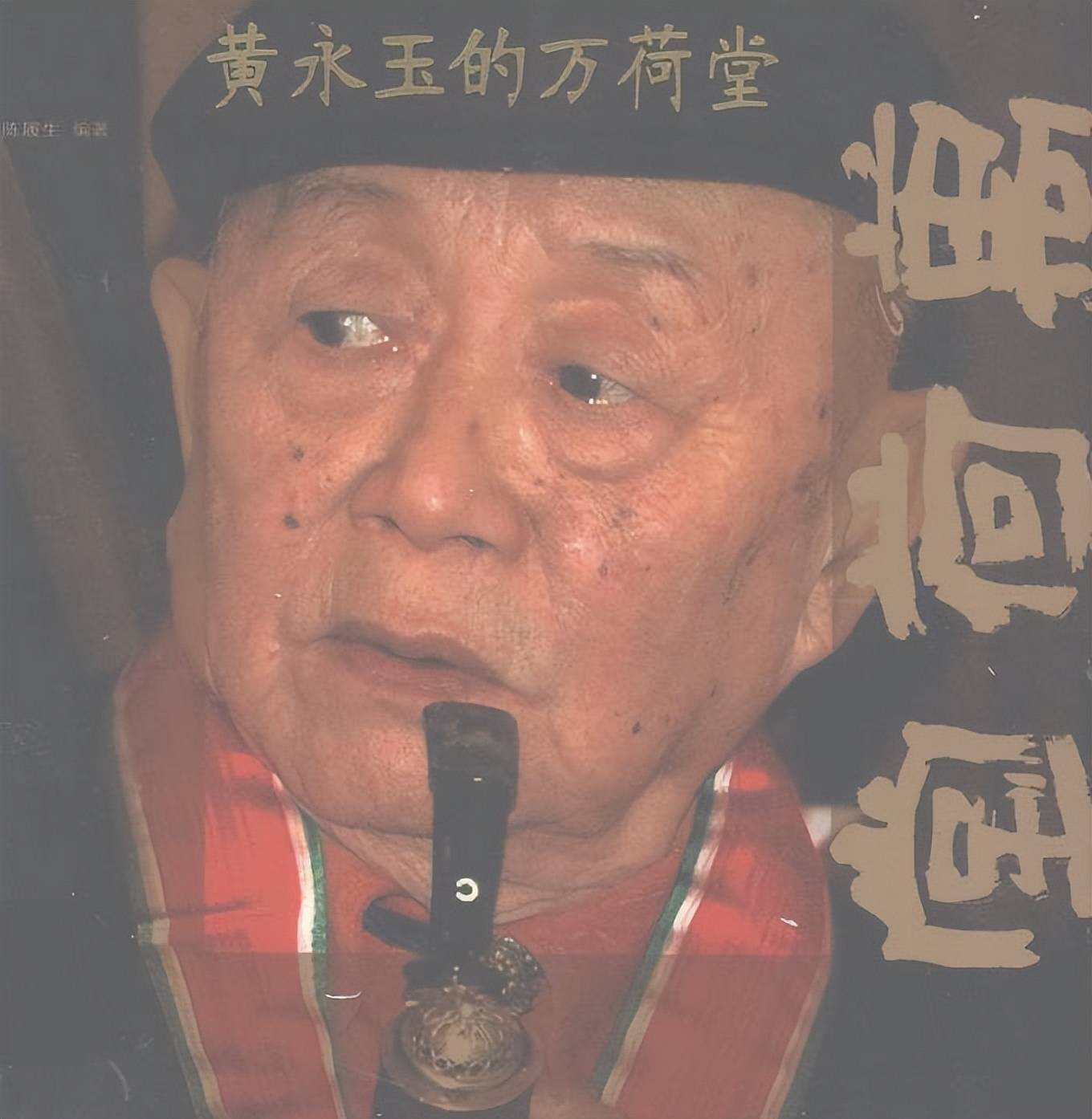

作者:陈履生

对于黄永玉这一辈艺术家来说,他们生活和居住的房子曾经是他们的窘境,都有一段难以叙述的难堪的历史。黄永玉在一幅油画上记述了他与居住相关的一段历史,“一九六七年,余住北京京新巷,鄙陋非余所愿也。有窗而无光,有声而不能发,言必四顾,行必蹒跚,求自保也。室有窗而为邻墙所堵,度日如夜,故作此以自慰,然未敢奢求如今日光景耳。” 这一年,他们原有的住房被挤占,一家四口蜗居在白天也得开灯的小屋里,而这幅油画正是当时为了给这扇“有窗而无光,有声而不能发”的窗增添光和彩、景与色。

黄永玉以“画饼充饥”的方式,用他的艺术为自己的陋室带来了春光明媚与花团锦簇,可是,在理想和现实之间仍然有很大的距离。对于画家来说,首先是画画,而画画需要基本的空间,因此,那个年月可想而知。他们这一代人走过了一个经济贫乏的时代,他们所遭受的一切像黑白历史照片一样,失去了生活应有的光彩,可是他们以顽强的精神不仅是适应,而且创造了五彩的生活。房子再小,也有笑声,房子再小,也能画画。在20世纪中国美术史上占有重要地位的美术作品,绝大多数都是在陋室中完成的。但是,他们一直有一个大画室的梦想,一直憧憬有一个令自己满意的生活空间。

时代给了黄永玉一个历史的机会,他把自己的梦想变成了现实,并且不断生发新的梦想——从居住的改善到建筑的想象,他给人们留下了一个热衷于盖房子的印象。从一个居住在自己作品里的艺术家,到一个热衷于建筑的艺术家,从夺翠楼到万荷堂,再到玉氏山房,他盖房子成瘾,用了短短十几年的时间, 在北京、凤凰两地就盖了三座宅子, 各具特色, 各有精彩。这几处建筑都由他亲手设计,可以说是他晚年的作品。

按照明代计成著名的造园著作《园冶》的“相地”说,造园的地分为山林地。城市地、村庄地、郊野地、傍宅地、江湖地。他认为城中闹市不可以造园,如果要造,必须选择僻静中构筑。因此,可以理解到黄先生选择郊野的原因。可是,现实中的这块地又不同于《园冶》中所说的”郊野地”,实际上用城乡结合部更为恰当。

通州有“乃九重肘腋之上流,六国咽喉之雄镇”的美誉,为万国朝拜、四方进贡、商贾行旅、水陆进京的必经之地。

黄永玉和通州的缘分可能有多方面,万荷堂之所以选在通州,无疑与黄先生印象中的通州有很大的关系,当然也在一定程度上反映了他的通州情结。在选定徐辛庄之前,黄先生就在朋友的陪同下考察了不少地方,其中也有中意的,但一看到现在万荷堂所在的这块地时,就拍板定夺。

可是,这里既不背山,也不面水,可以说没有太多的自然资源。从地形地貌方面来说,这里没有平缓的山坡、曲折的山洼、起伏的岗阜、茂密的乔林,如果按照计成“相地”对于“郊野地”认识,应该是相地中的大忌。因为园林与周围的环境须“互相借贷”,这样才有可能游目皆景。然而,这里的平地上是一片面积有3000 多亩的果园,里面种了桃树、梨树、苹果树等各种果树,在喧嚣的大都市旁有这么一个宛若世外桃源的地方,实在也是难得。当然,今天的这里紧邻六环路,交通便利,不仅徐辛庄今非昔比,而且因为相邻宋庄,加上徐辛庄与宋庄的区域合并,这里因为早期的画家村、现在的文化产业区,又成为一个文化的热点。

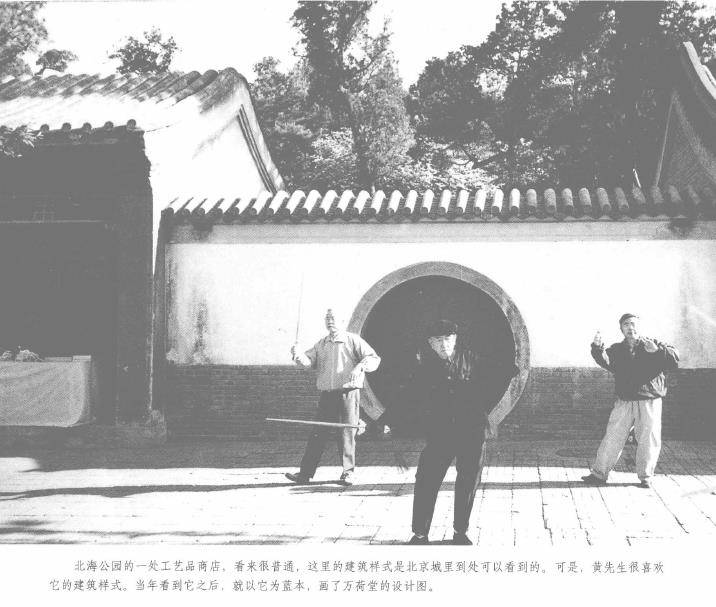

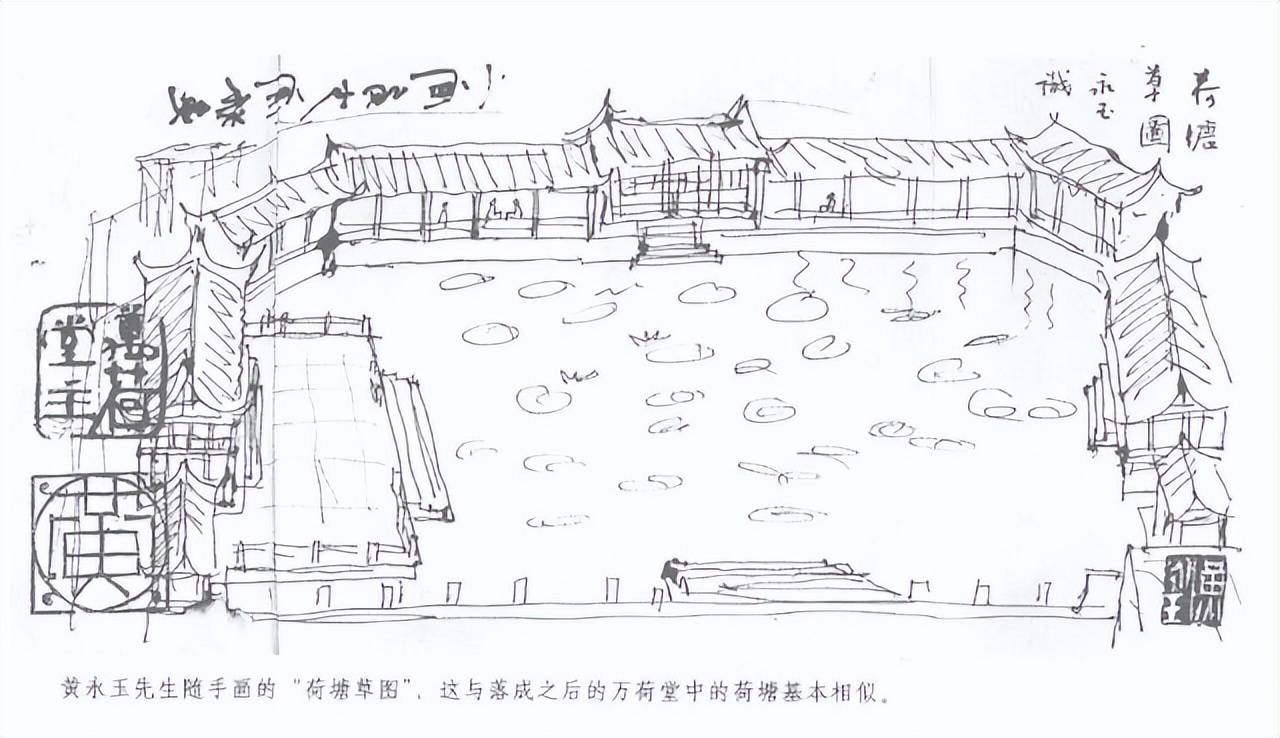

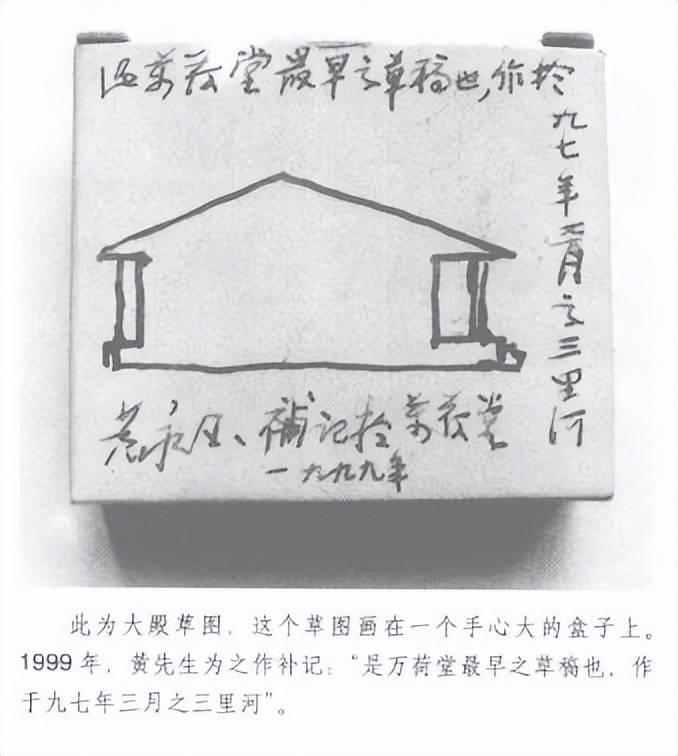

万荷堂占地八亩,分东西二院,东院是以凤凰古建筑风格为主的建筑群,亭台楼阁环绕着一方近三亩的荷塘;西院是生活和工作区,主要由万荷堂大殿和老子居两座建筑组成,两座建筑的前面都有一个院子。大殿是万荷堂的中心,它宽20余米,前后进深12米,最高9米多,完全就像一座规模宏大的宫殿。按黄先生当初的设想,他想把大殿依照宋时的建筑式样来修建,后因工程难度过大,只好作罢。不过大殿现在已经有相当大的规模。这一工程前后用了106天。

中国的造园艺术历来有“三分匠,七分主人”的谚语。所以,造园的学养、品味决定了建筑和园林的格局与品味。而“得体”与“合益”则是基本的要求。建筑形体与庭院的组合要恰到好处,既不能拘泥于形制而只顾“得体”,也不能不顾法式只追求“合益”,以自然相称而雅致为“ 得体”、“合宜”。在建造万荷堂时,黄先生始终有一个原则,就是尽量维持建筑材料的原始状貌,保持它的原汁原味。因此,现在的万荷堂里可以看到许多形状并不规则的柱子,许多柱子上还保留着木瘤,这些都是遵照黄先生的意思而成为建筑中的一个特点。其中像木瘤这样的材质上的原始性的特征,是黄先生作为一个艺术家对建筑材料处理方式的一种思考,因为,人们对于那种光溜溜的圆木柱早已司空见惯,甚至有些审美疲劳。而这些长着木瘤的木柱在一个建筑空间里,会让人眼前一亮,让你觉得不可思议。这种有别于习以为常的原始性在现代性的陪衬下,不仅符合中国造园艺术的美学思想,即“巧于因借,精在体宜”,而且为万荷堂的建筑增添了一景,同时也符合黄先生的天性,主人造园中的七分在这里真正达到了《园冶》中所说的十分之九的作用。黄先生利用了大自然的鬼斧神工,以自然和质朴的美感,在这座园林式的建筑上抒写了自己的审美理想。

显然,计成对于园主的重视,是提醒人们注意园林和建筑与主人的关系,其中个性化的内容正是园主施于其上的心力之所在,而对于艺术家来说,这些个性化的内容正像艺术家对于自己的艺术追求一样。黄先生对万荷堂的独特设计就是一件非常个性化的作品,首先是东西两院的设置各不相同,西院的功能是工作与生活,建筑中规中矩;东院为休闲区,建筑则丰富变化。而当人们走进万荷堂内部时,又可以看到更多的个性化的东西,从院中的雕塑到屋里的小摆设,从墙上的画作到随手写的便条、告示,从他收藏的几千年前的古陶器到他亲手设计烧制的万荷堂特有的瓷器,这些作为与主人相关而表现在园林与建筑中的时候,所谓的软件则丰富了建筑硬件,其中的内容都透露着主人对艺术、生活、文化、历史的独特见解以及兴趣、爱好等。

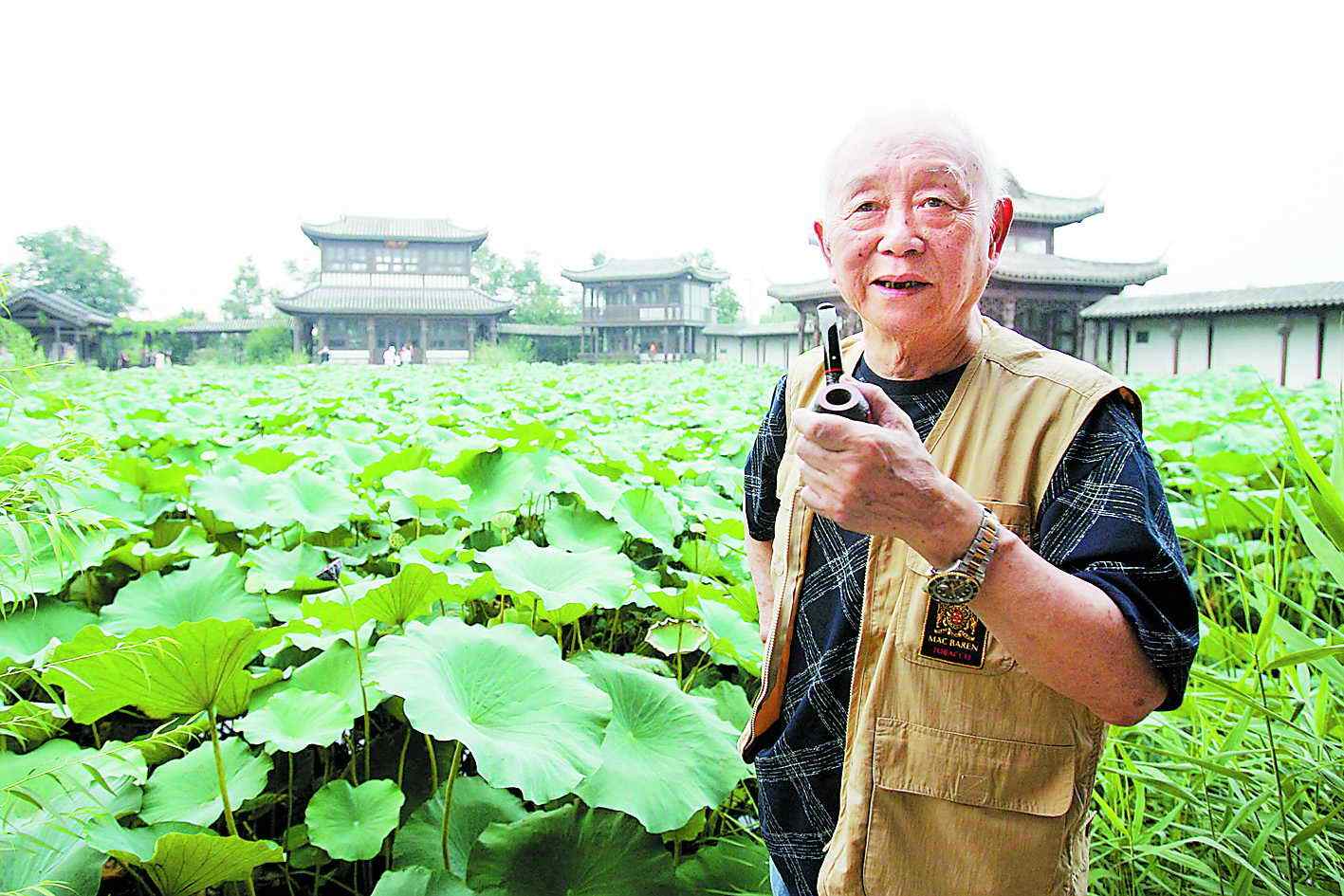

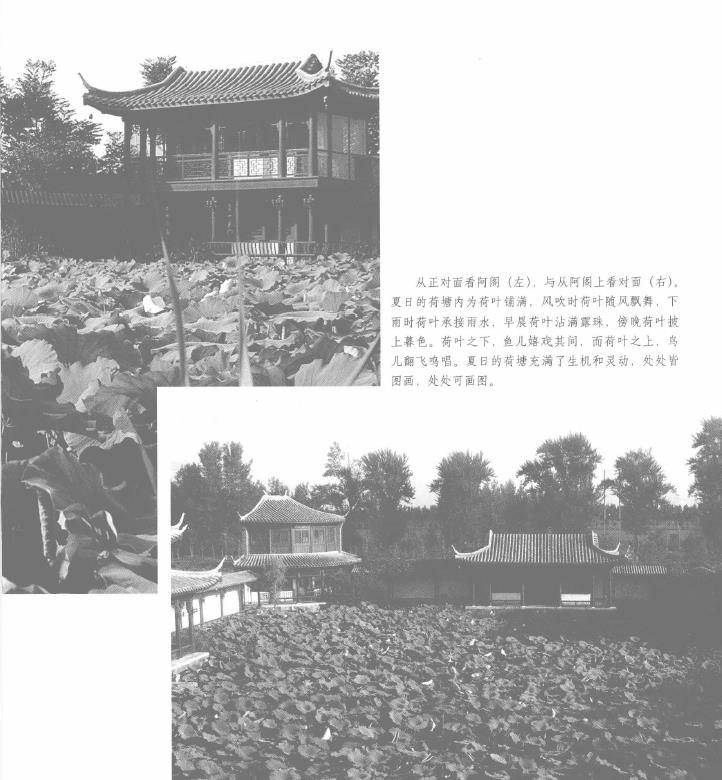

万荷堂的精华之处在东院的荷塘。中国古代文人治园讲求“三分水,二分竹,一分屋”,水乃生命之源,是一种充满灵性的物质。园中掘一方水池,即可为庭院增添几分灵气,它就像人的眼睛,让人可以从中看出主人的精神内质。东院的荷塘有如万荷堂的眼睛,为万荷堂增添了许多灵动的精神,而荷塘内的荷花以其四季的变化,枯荣随曰月而异一一春曰“鱼戏新荷动”,夏曰“芙蓉散其华”,秋日”园中观采莲”,冬曰“阿阁望雪飞”。当然,这一切都因为黄永玉先生喜画、善画荷花。而这些他自己身边的自然范本,为他提供了直接观察的对象,也激发了他为之写照的兴趣,更重要的是与之朝夕相处,风晴雨雪所影响到的荷的意境则是他画荷时最需要的一种启迪,也是他不断画荷所追求的日日更新的内容。

与荷塘相映成趣的是周围的亭台楼阁,它所营造的氛围如同江南水乡,很容易让人们忘记身处北地。这里以坐北朝南的阿阁为主,前有一戏台,相对的是弘二盦,连接南北的东面是楼阁与回廊,西边的东侧是回廊,其余的是平地,为聚会的场所,黄永玉先生的生日酒会以及其他一些大型的活动都以这里为主场。这里上演过他家乡的地方戏,内蒙古的民间文艺表演,还有刘诗昆的钢琴演奏,以及其他名角的演唱。这里来过很多名人政要,也到过乡亲故友。这里绝大多数时间是寂静无声,只有阿阁上的风铃声随风远去,也时有欢声笑语,人声鼎沸,甚至是礼花刺破夜空,震耳欲聋。

然而,这一切都与万荷堂主人有关。(注:图文摘自《黄永玉的万荷堂》,部分图片转载自网络)