北青社区报通州版2023-06-15 20:11

2023年6月13日,现当代中国文化界具有重大影响力的艺术家黄永玉因病逝世,享年99岁。

黄永玉先生,笔名黄杏槟、黄牛、牛夫子。1924年7月9日(农历)出生在湖南省常德县(今常德市鼎城区),祖籍为湖南省凤凰县城,土家族人。中国国家画院院士,中央美术学院教授,曾任中央美院版画系主任、中国美术家协会副主席,是现当代中国文化界具有重大影响力的艺术家。

黄永玉先生还是沈从文的表侄,是汪曾祺的密友,是“猴票之父”,被誉为中国艺坛的“鬼才”。他是时代的历史见证人,是独出机杼的艺术大师。

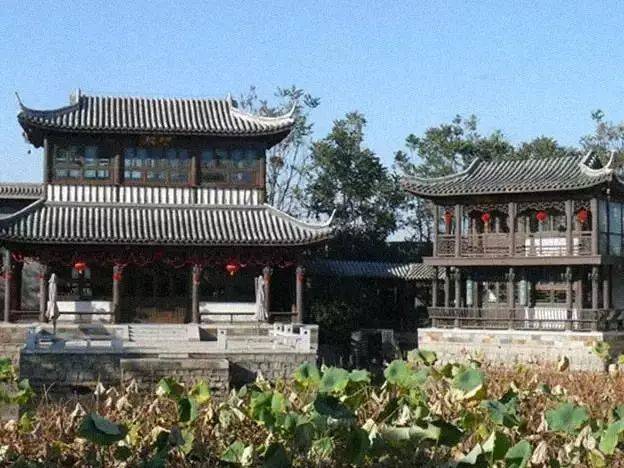

北青社区报(微信号:tongzhoushequbao)记者了解到,在通州区宋庄镇,黄永玉先生 矗立起一件巨型艺术作品——占地8亩的“万荷堂”,在这座完全采取传统建筑结构盖起的大宅院里, 伴着院中那池从凤凰移栽过来的荷花香, 老人曾在这里畅谈自己的生命观:“想我的时候,看看天,看看云”,现整理成此文,记录他在通州的点滴,缅怀黄永玉先生——

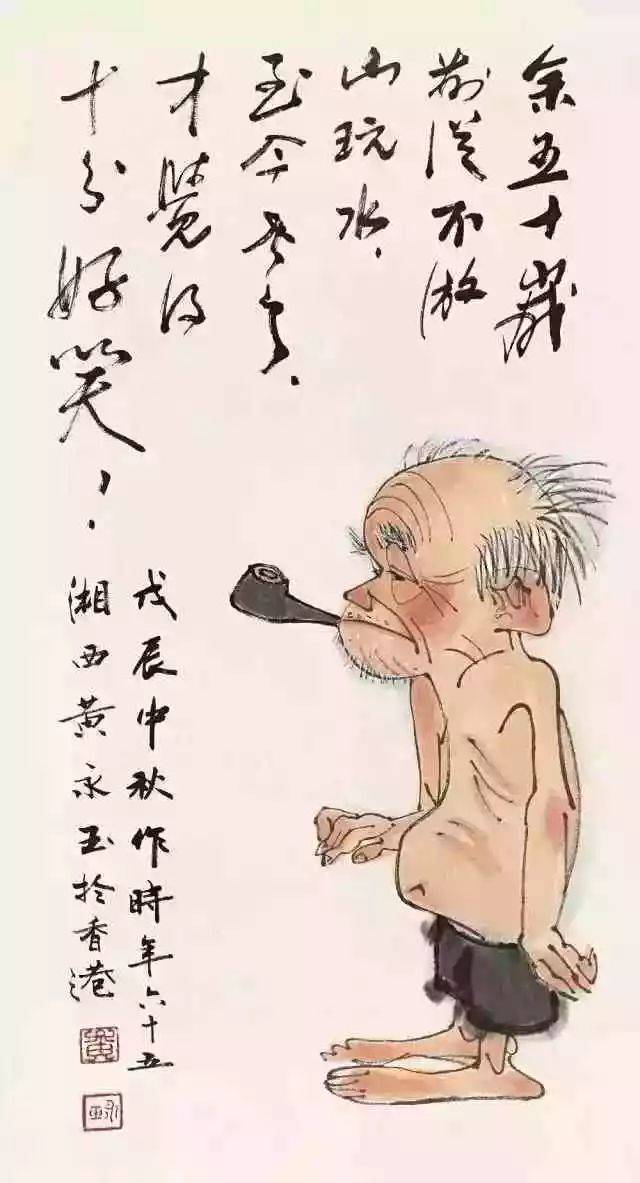

图源:生活与艺术

万荷堂不是单纯意义上的住宅或画室,而是黄永玉平生最大的一件艺术作品。 他设计的建筑格局,以及屋内的桌椅、壁炉、吊灯,等等都在无言地诉说着主人非同一般的艺术品位。

万荷堂占地8亩,是一座仿古建筑群,亭台楼阁、回廊、照壁都按照中国传统建筑风格建造。尽管它隐藏在绿树和村落中,但是看上去依然别具一格。同那些有着精美雕梁画栋的古建筑相比,屋里的梁柱大多保持原貌,少有斧凿之功,朴实又浑然天成。

万荷堂的中心是大殿,也是他的画室,有东西两个院落。东院是一个仿古江南园林式的建筑群,院中间有一方占地两亩多的大荷塘,荷塘里有来自,颐和园、大明湖各地上好的品种荷花。

图源:网络

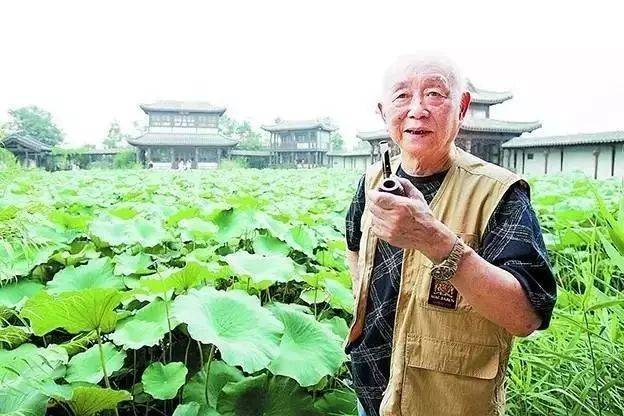

每年7月,红花绿叶,是荷塘绽放的日子。他最欣赏荷花“出淤泥而不染”的精神,不论是在他的经历中,他的绘画中、他的书斋画室万荷堂中,都会得到充分体现。

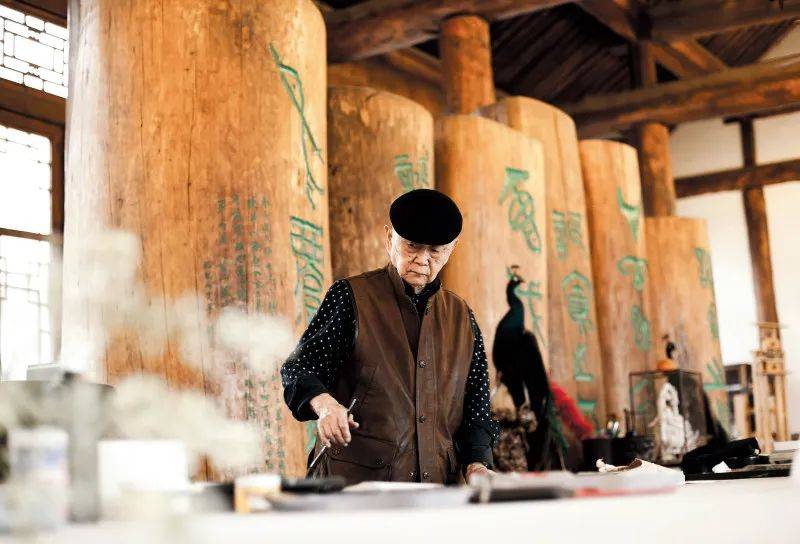

平时没有客人来访的时候,黄永玉上午写小说,下午在画室作画

大殿是黄永玉的画室,屋内同样置有万斤花梨木制成的画案,万荷堂有几块巨大的木料,来自同一棵产自非洲加蓬的花梨木。画室很静,平素若没有客人来访,黄永玉一天的时间安排基本上很规律:上午写小说,下午画画。

黄永玉会拿着他那标志性的大烟斗,右手握着毛笔,不疾不缓地在台子上的宣纸上看似随意地抹上几笔。几只大狼狗在院子里追逐嬉闹,一见主人出来,个个争着伸过脑袋蹭来蹭去,直到被主人亲昵地拍了几下才肯心满意足地离开。

黄永玉曾笑言,当初就是为了这些体形庞大的外国狗,才托朋友在京郊买块地盖几间房,没想到越盖越大,这儿也舍不得,那儿再添一间,就成了现在这个占地6亩的大院落。黄永玉在院子里围了一个大水池,种上了他喜欢的荷花,其住所也取名“万荷堂”, “万荷堂”鹤立鸡群地矗立在小村庄里,简直成了远近闻名的一处名胜。

从 万荷堂大殿后门走出来,穿过庭院就到了黄永玉的起居室—— 老子居。乍一听“老子居”,是不是有点自大,其实,这不是黄老自己起的名字,而是吕正操将军代他定下来的。

图源:生活与艺术

说来其中还有一段故事:那是在黄老年轻的时候,曾在福建泉州住过一段时间,他住处附近有一座庙,庙里种有很多的玉兰花,有一次他禁不住爬上树去摘玉兰花,被一个老和尚看见,叫他下来,黄永玉开始时不知道,这个老和尚就是弘一法师。跟法师讲话的时候满口“老子”,后来被人传了出去,成为笑谈,这次他要为自己的起居室取名字,吕正操就旧事重提,干脆就叫“老子居”吧!

逍遥万荷堂

与董卿畅谈生命观

图源:朗读者

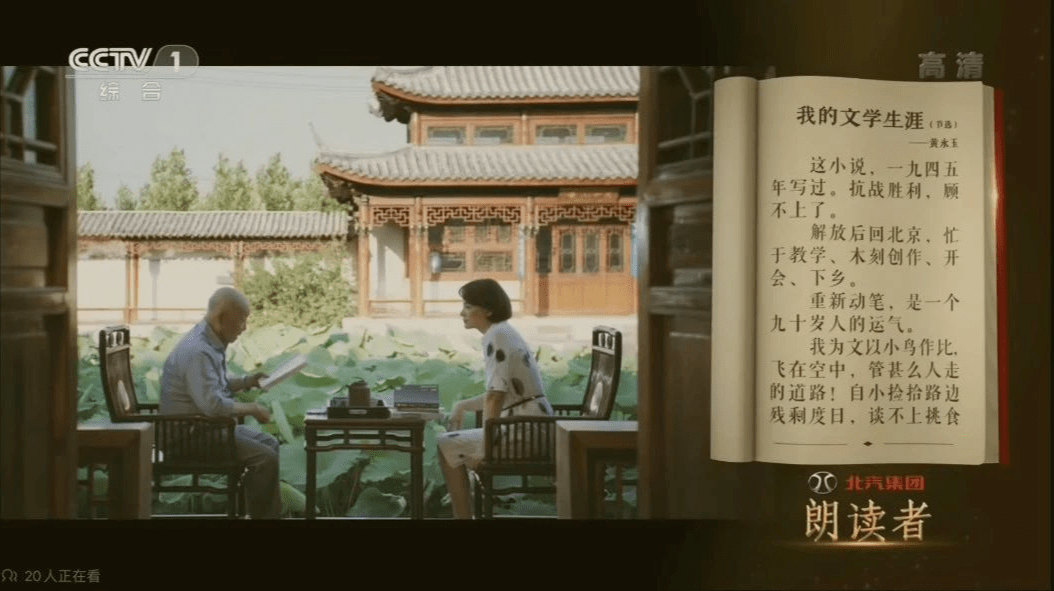

2018年,央视《朗读者》第二季,主持人董卿去拜访了居住在北京通州万荷堂的黄永玉。正值盛夏,黄永玉在他院中那池从凤凰移栽过来的荷花香中,朗读了自己的文章《我的文学生涯》。

图源:朗读者

这一期节目引起了不小的反响,尤其是采访黄永玉的这一段内容,让观众与网友特别注意到了。有人把董卿与黄永玉面对面的场景,形容为“董小姐与黄老头”,这样的说法,妙趣横生。因为主持《朗读者》,董卿本就知性的形象,又升华了一些,而每次黄永玉公开露面,总会令人印象深刻,因此,这次董卿与黄永玉的“遇见”,有了一加一大于二的效果。

之所以有这种效果,因为董卿与黄永玉,是美与美的碰撞。黄永玉的美,是他执着与勤奋,还有那颗不老的童心。董卿访问黄永玉,满足了人们的种种期待,观众会试图从这次访问中,去体会诸多与文化、与生命、与生存姿态、与精神思考等有关的微妙气息。

图源:朗读者

段子手黄永玉从来没让人失望。摄像机的镜头穿过万荷堂大门,画面中是黄永玉面对着一袭白衣的董卿侃侃而谈。他叙述自己外号“黄逃学”的由来,1937年开始浪迹天涯的经历,在香港一家小饭店用辣椒油、酱油画画抵饭钱……最后压轴的来了,他说他早已写好遗嘱,骨灰不要了,“跟那孤魂野鬼在一起”,朋友想他的时候,“看看天看看云嘛”。

黄永玉从不忌讳谈生死,从80岁的时候面对媒体的提问,他就曾数度提到“终极问题”。他曾给表叔沈从文题写过墓碑,“一个战士,不是战死沙场便是回到故乡”,他给自己拟的碑文是“爱,怜悯,感恩”,或者干脆是“此地无银三百两”。

图源:生活与艺术

这次黄永玉谈生命观,或是因为有了董卿在场的缘故,没了“怼”的口吻,多了些浪漫与柔情。“想我的时候,看看天,看看云”,开始有一点点在意,是不是可以被人更长久地记得一段时间,哪怕只是像平常抬头看看天、看看云的心情一样,看完之后不带任何感触继续低下头生活。

在文化人的心目中,天与云,都是亘古的存在,是日常生活中最普通的构成,由于太过宏大,反而不必时刻去关注。将自己的未来设想为天与云的一部分,一方面是承认自己的渺小,另一方面,恐怕也是愿意让人感觉到一份永恒与温情吧。想必,闲时他也会偶尔看看天、看看云。

这个流露出一点点眷恋的老头,更可爱,且更能让人感受到,他走过的那些路,见过的那些人,经历过的那些事,让他的内心变得更加清澈如水,且时不时地拥有波纹。

综合整理自 新华每日电讯、中青网、 生活与艺术等